浮针治疗膝骨关节炎之系统性综述与统合分析

膝骨关节炎(Knee Osteoarthritis, KOA)是常见的退化性疾病,主要表现为关节疼痛、僵硬及活动受限,影响日常生活品质。传统治疗如非类固醇消炎药(NSAIDs)、物理治疗虽能缓解症状,但存在副作用与效果有限。近年针灸被列入多国 KOA 治疗指南,其中「浮针(Fu’s subcutaneous needling, FSN)」为新兴针法,因操作简便、疼痛感低,显示出治疗潜力。本研究整合随机对照试验(RCT)结果,比较浮针与常规针灸治疗(Routine Acupuncture Therapy, RAT)在 KOA 治疗上的疗效与安全性。

文献来源:《Frontiers in Medicine》

研究设计:系统性综述与统合分析(Systematic Review & Meta-analysis)

临床研究设计

/ MYOLOGY

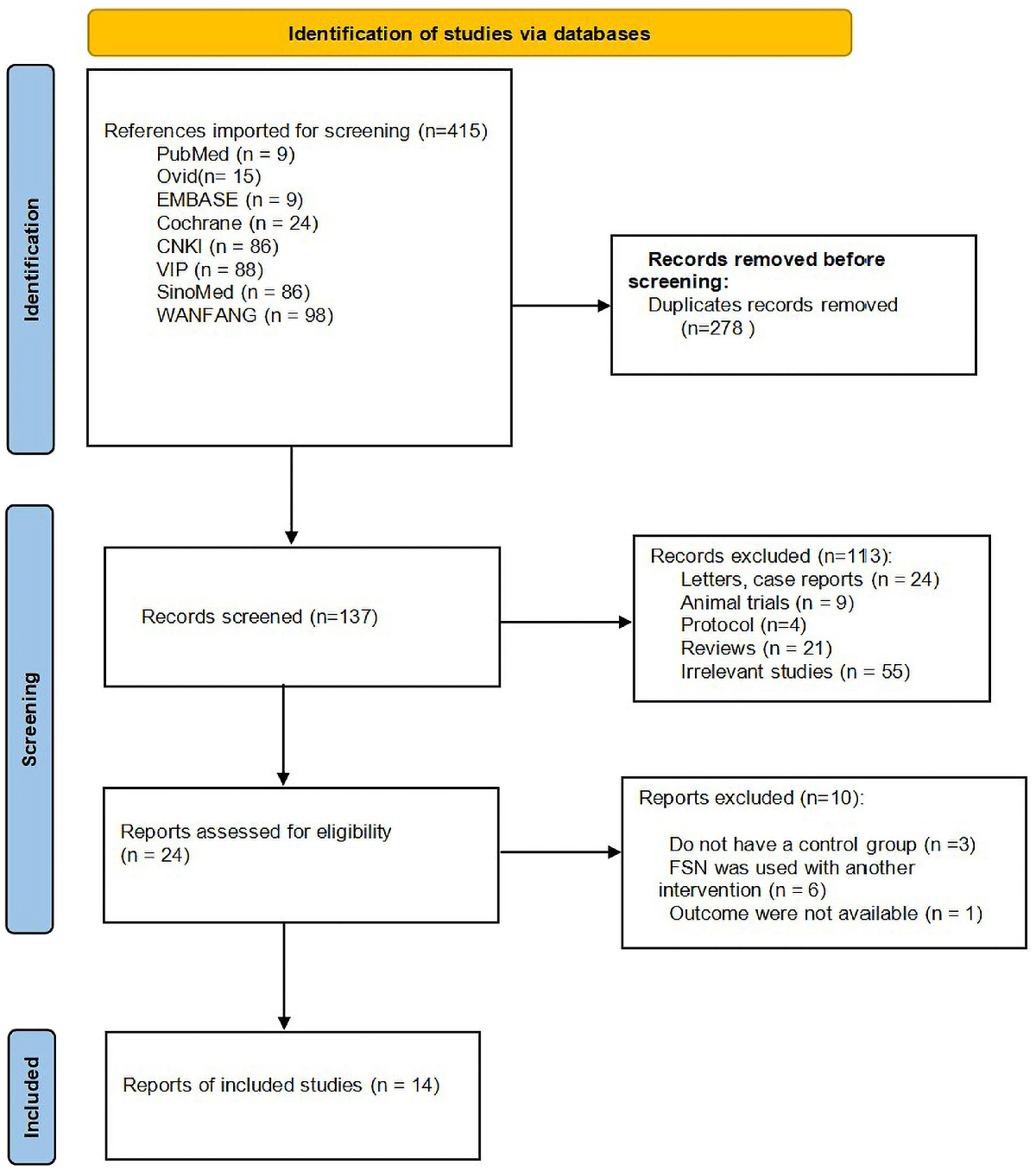

资料来源:检索PubMed、Embase、Cochrane Library及中国多个资料库,收录至2025年3月。

纳入条件:KOA 患者 RCT,治疗组为浮针治疗,对照组为常规针灸治疗(含手针、电针等)。

研究数量与样本:共 14 项研究,1,186 位患者(浮针治疗组 594 人,常规针灸治疗组 592 人)。

主要观察指标:总有效率(Total efficacy rate),疼痛改善(VAS 视觉类比量表),功能改善(WOMAC 指数)。

- 次要观察指标:关节液发炎因子(IL-6、TNF-α)变化;治疗安全性。

评估指标与检测方法

/ MYOLOGY

疼痛:VAS 分数(0–10)

功能:WOMAC(Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index)

炎症生物标记:IL-6、TNF-α

- 文献品质:依 Cochrane 偏倚风险工具评估,并采 GRADE 分级判定证据强度。

临床结果

/ MYOLOGY

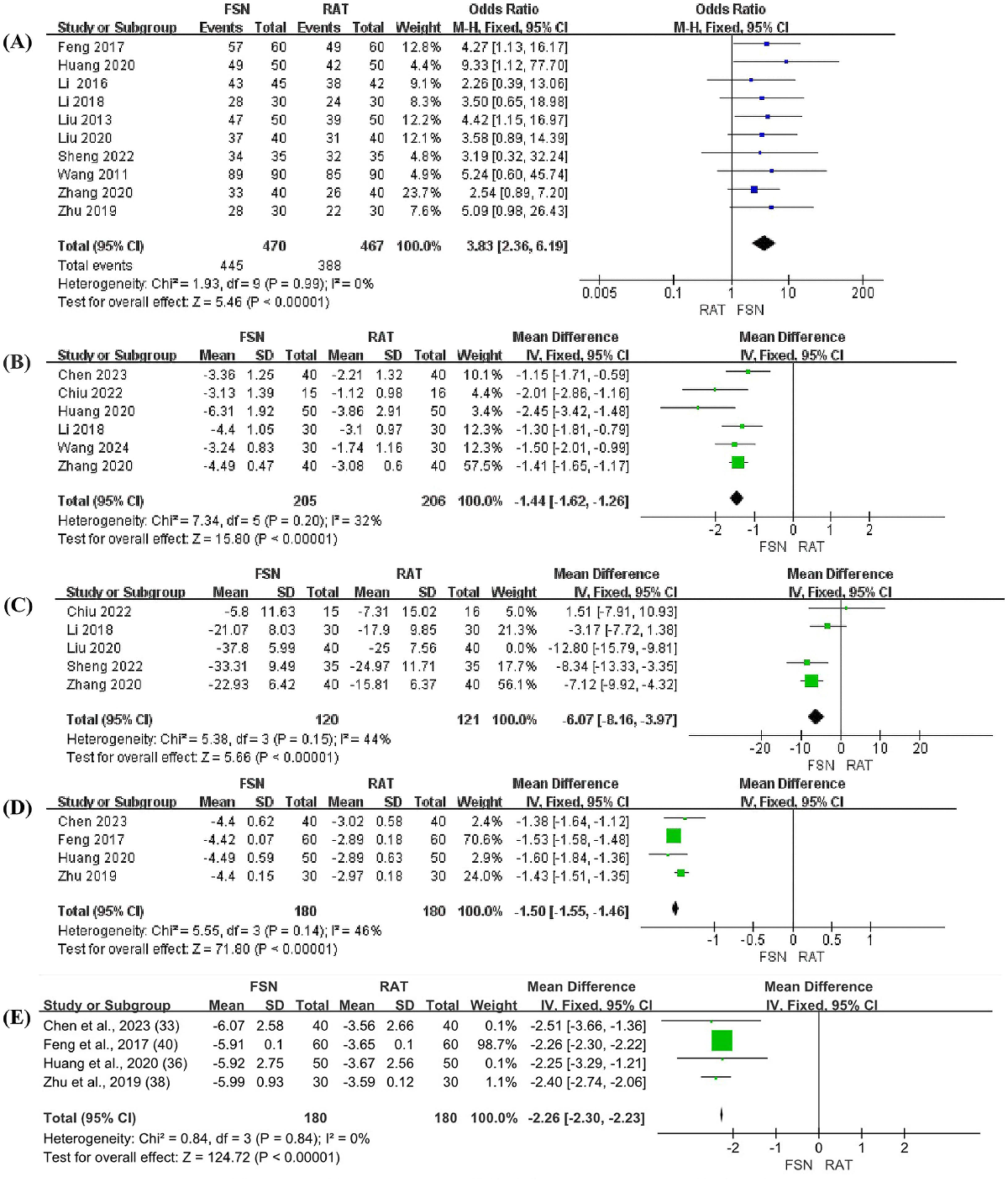

总有效率:浮针治疗组显著优于常规针灸治疗组(OR = 3.83, 95% CI 2.36–6.91, p < 0.01)。

疼痛改善(VAS):浮针治疗组平均下降 −1.44 分,显著优于常规针灸治疗组。

功能改善(WOMAC):浮针治疗组平均改善 −6.07 分,显著优于常规针灸治疗组。

发炎指标:IL-6 平均下降 −1.50 ng/mL。TNF-α 平均下降 −2.26 pg/mL。 显示浮针治疗具有明显抗发炎作用。

- 安全性:仅少数研究报告副作用,整体发生率低。

(A) 总有效率 (B) 疼痛改善(VAS) (C) 功能改善(WOMAC)(D) IL-6 (E) TNF-α

可能作用机制

/ MYOLOGY

浮针透过刺激皮下松散结缔组织,促进局部血流与代谢。

可放松股四头肌等膝关节周边肌群,降低对关节的异常牵拉。

- 改善炎症环境,降低 IL-6、TNF-α,减缓疼痛并提升关节功能。

讨论与临床意涵

/ MYOLOGY

本研究整合 14 项 RCT,证实浮针治疗在止痛、改善膝关节功能与抗发炎方面,效果均优于传统针灸。

浮针安全性佳,副作用少,可作为 KOA 治疗的新选项。

限制:多数研究样本数小,且集中于中国,缺乏多国验证与长期追踪数据。

- 临床意义:浮针适合作为 KOA 药物治疗或物理治疗之外的辅助疗法,尤其适合担心药物副作用或治疗效果不佳的患者。

李纹绮

台湾浮针医学会会员

中国医药大学附设医院中医伤科主治医师

周立伟 浮针Ⅳ段

世界中医药学会联合会浮针专业委员会副会长

中国针灸学会浮针专业委员会副主任委员

台湾浮针医学会理事长

(台湾)中国医药大学物理治疗学系暨复健科学

硕士班教授暨主任

(台湾)亚洲大学附属医院副院长暨复健部主任