浮针不仅仅治痛,也可改善缺血造成的神经损伤

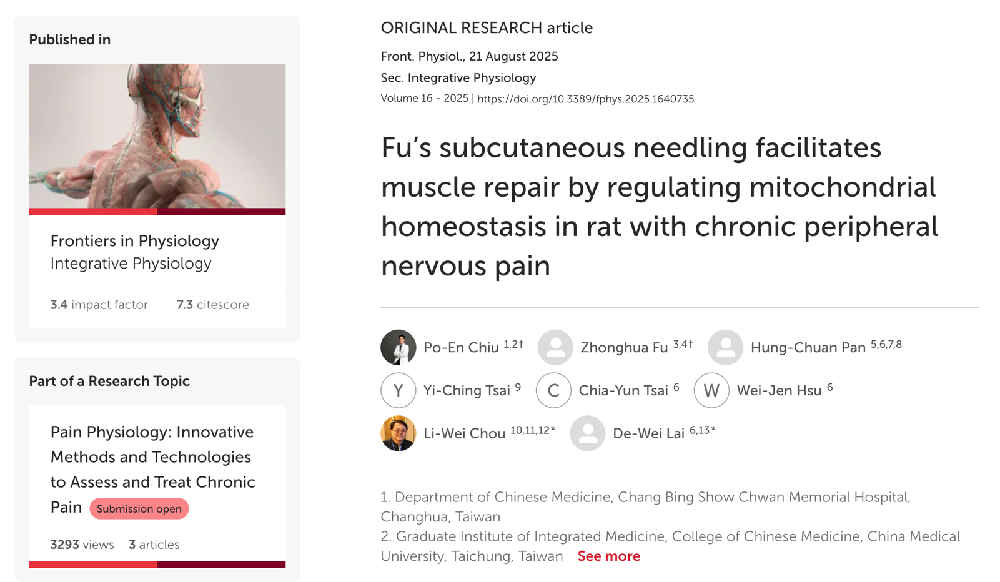

在今年8月,我们的科研团队在符仲华教授与周立伟教授的指导下,又有了一个进展,发表在<Frontiers in Physiology>,Integrative Physiology。《生理学前沿》为国际开放取用(Open Access)的SCI期刊,其中的子领域 Integrative Physiology(整合生理学)是该期刊的一个专题领域(specialty section),2024期刊影响因子分数impact factor(IF):3.4。

<Fu's subcutaneous needling facilitates muscle repair by regulating mitochondrial homeostasis in rat with chronic peripheral nervous pain>(浮针疗法透过调节粒线体稳态,促进慢性周边神经性疼痛大鼠之肌肉修复)

浮针疗法在临床上广泛应用于疼痛控制,尤其是下背痛与坐骨神经痛患者。然而,临床上常见患者虽疼痛缓解,但肌肉功能恢复程度不一,启发我们的思考:浮针是否仅止于「止痛」?或是否也可能影响「组织修复」?这份研究选择以坐骨神经压迫导致肌肉萎缩为主题,将疼痛、肌肉、粒线体、能量代谢视为同一病理轴线进行探讨。

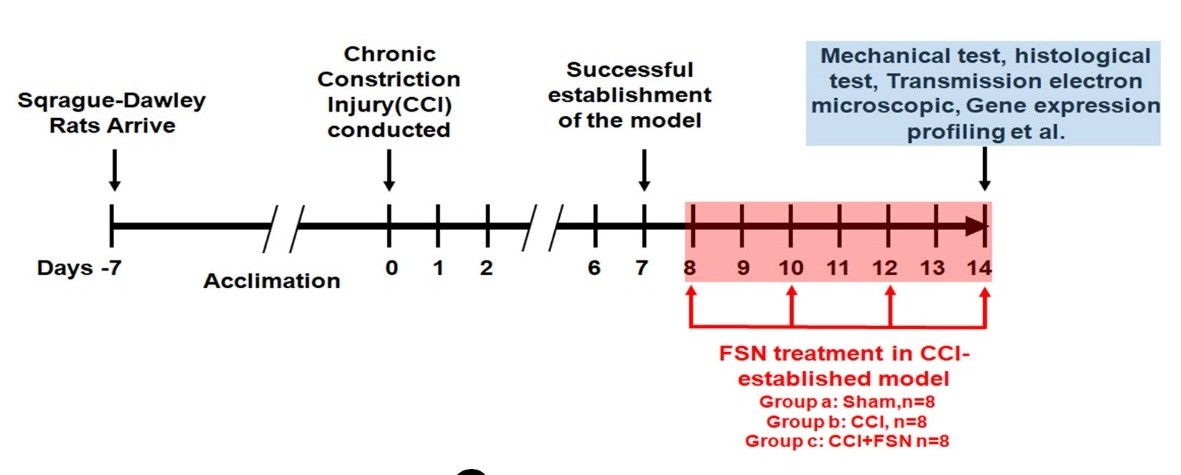

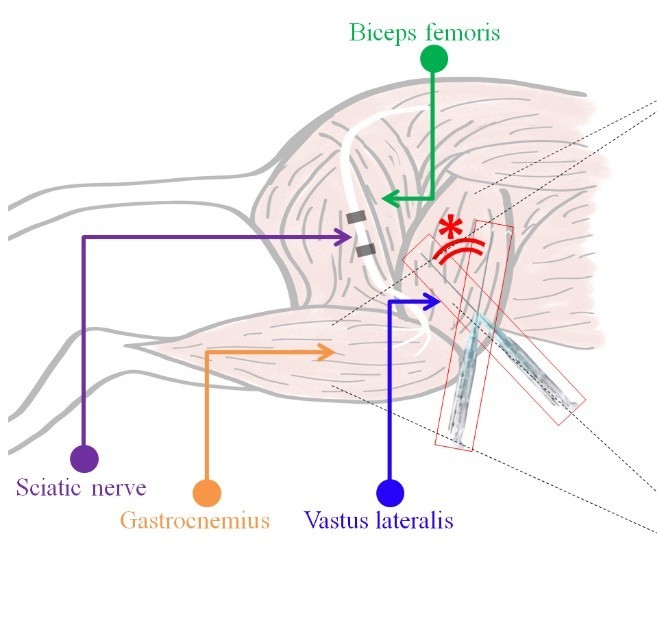

本研究采用慢性神经性损伤的大鼠模型模型,设计上区分假手术组、慢性神经压迫损伤组与慢性神经压迫损伤合并浮针治疗组三组,控制介入时点与频率。浮针操作不使用麻醉、精准插针、维持标准化手法是动物实验中最大的挑战之一,也因此我们对操作者训练、针刺点位固定、动作频率均进行严格要求。

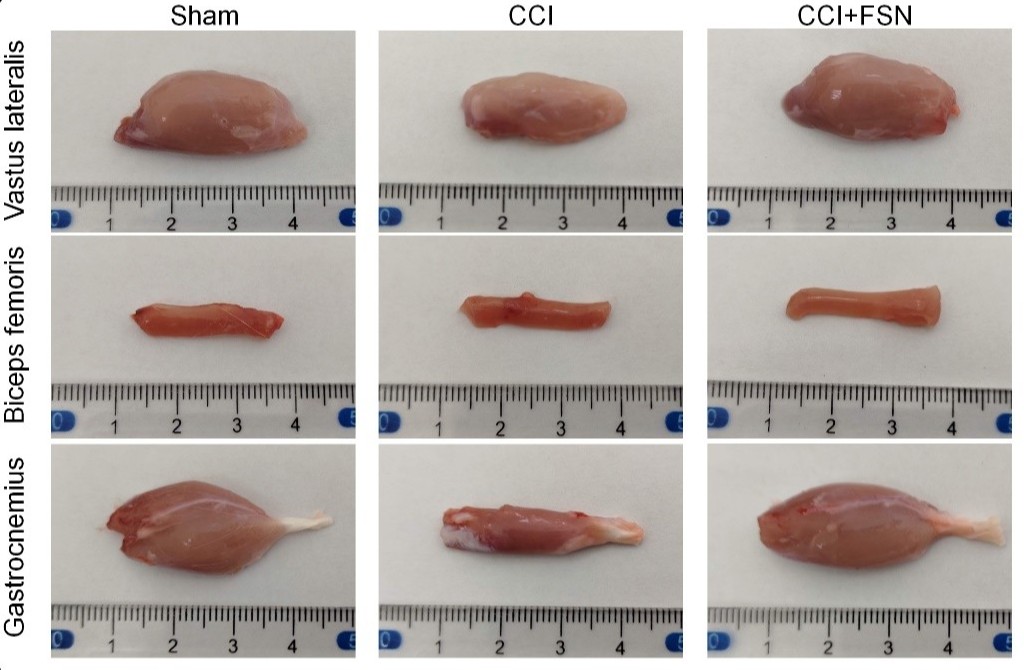

研究结果指出:浮针疗法不仅可缓解疼痛与肌肉萎缩,更可恢复粒线体密度、减少自噬体数量、提升FGFR1与FGFR3等生长因子相关讯号,显示其在肌肉修复方面具有潜力。透过分子机制分析,基因表现与路径富集分析显示浮针疗法参与了PI3K-Akt、MAPK讯号传导、氧化磷酸化与粒线体自噬(mitophagy)等路径,有助于调节能量代谢与细胞修复。

透过以上结论,证实了浮针疗法在临床应用潜力,研究结果更提供了浮针疗法在改善神经病变导致的肌肉损伤与粒线体功能方面的新见解,并支持其作为临床治疗的潜在方法。并验证浮针可能不仅是一种疼痛疗法,更可能是一种调节组织代谢与再生潜能的介入。

这篇文章是浮针科学机转研究的一个里程碑,我们未来也希望评估浮针疗法对于不同肌群、不同病理条件下的疗效。期许能逐步建构出更完善的「浮针机转蓝图」。

作者简介

邱伯恩 浮针Ⅰ段

彰化秀传医院中医部主治医师

(台湾)中国医药大学中医所硕士

(台湾)中国医药大学中西医结合研究所博士

周立伟 浮针Ⅳ段

世界中医药学会联合会浮针专业委员会副会长

中国针灸学会浮针专业委员会副主任委员

台湾浮针医学会理事长

(台湾)中国医药大学物理治疗学系暨复健科学

硕士班教授暨主任

(台湾)亚洲大学附属医院副院长暨复健部主任