浮针疗法于疼痛治疗的理论与临床发展:传统智慧与现代医学的创新融合

符仲华老师于2025年受《传统中医药科学杂志》(Journal of Traditional Chinese Medical Sciences) 邀请,针对临床中医师及相关领域研究人员发表了一篇对浮针疗法的综合论述。该论文题为〈Theoretical and practical development of Fu’s subcutaneous needling for pain treatment: Novel integration between traditional wisdom and modern medicine〉,文中对浮针疗法 (Fu’s Subcutaneous Needling, FSN) 的理论基础、技术沿革、临床应用范畴及其潜在的生物学机制,进行了系统性的阐述,浮针疗法被视为传统中医智慧与现代医学理论整合的创新典范。

渊源、概念与演进

/ MYOLOGY

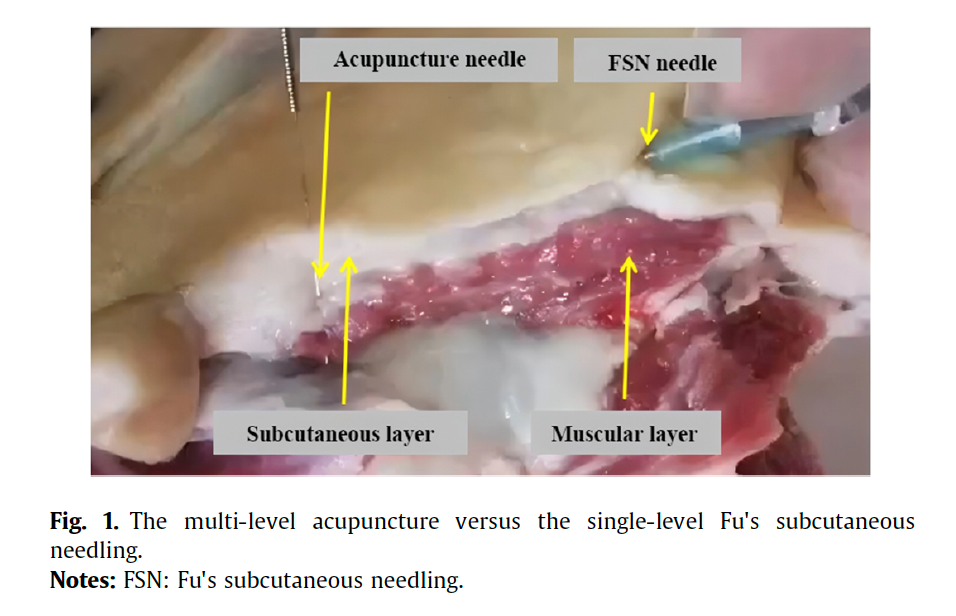

浮针疗法的理论渊源,一方面可追溯至古典医籍《灵枢》中「直针刺」(direct subcutaneous needling)之概念,另一方面亦借鉴了腕踝针等现代针灸技术。其关键革新在于对「得气」此一传统针灸要素的重新诠释,主张临床疗效并非必然依赖于传统的酸、麻、胀、重感,而是透过在皮下组织 (Subcutaneous layer) 施行标准化的机械性刺激以达成。

在其发展历程中,浮针的治疗标识历经了四个阶段的演进与深化。初期受传统经络理论之影响,多采取以痛为腧的原则,于疼痛反应点周边进行操作。其后,为追求更为恒定的临床效果,引入了西方康复医学中肌筋膜激痛点 (Myofascial Trigger Point, MTrP) 的概念。然而,鉴于 MTrP 在解剖学上的定位尚存争议,浮针疗法进而将其治疗目标精准化为可被客观评估的「患肌」(Tightened Muscles),亦即处于持续性紧张状态的肌肉组织。最终,浮针疗法在符仲华老师所提出的「气血新论」基础之上,发展出整体观取穴的系统性思维,此一观点强调肌肉功能与动脉血流之间的动态关联,尤其适用于高龄或罹患慢性疾病的患者群体。

与治疗目标的演进相辅相成,其操作技法亦经历了持续的完善。从早期因效果不稳定而较少应用的单纯皮下留针,发展至发明了具备标志性意义的扫散手法 (Swaying Movement),此法借由针具在皮下组织进行大幅度摆动,从而有效地松解局部软组织。随后,更整合了再灌注活动 (Reperfusion Approach) 的概念,在扫散操作后,配合患者主动或被动的关节活动,旨在促进局部组织的血液再灌流,这一理念与现代医学的「能量危机理论」有着深度的契合。此外,浮针的临床实践亦高度重视守神 (Governing the Spirit),强调医者在治疗过程中的专注力,以及与患者之间互信关系的建立,此举体现了《灵枢》所谓「用针之要,勿忘其神」之精神。

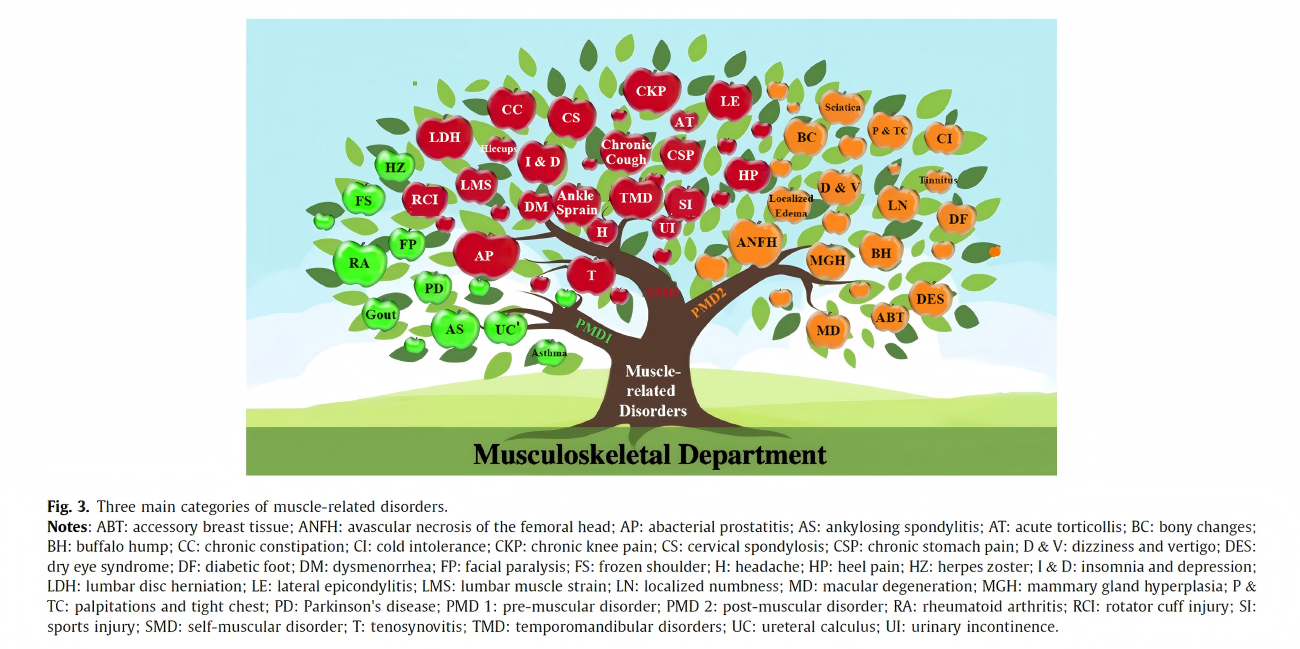

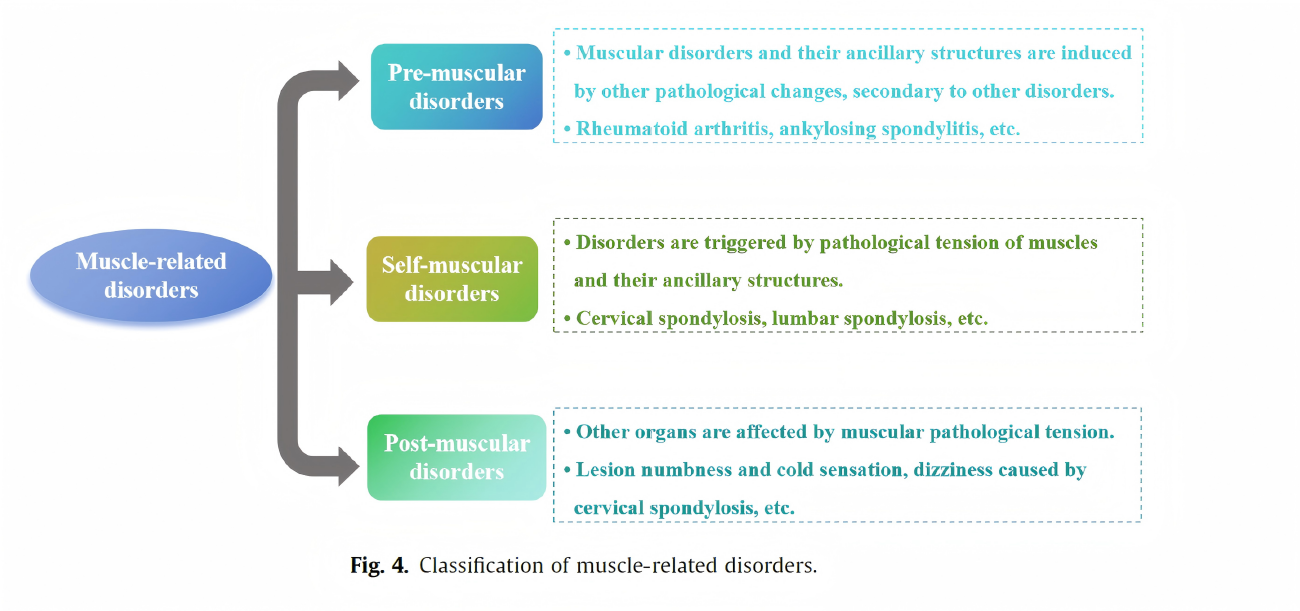

随着理论框架与操作技术的日趋成熟,浮针的临床应用范畴亦显著扩展。其治疗对象从初期的四肢软组织损伤(如网球肘),逐步拓展至颈、肩、腰、背等躯干部位的疼痛症候群,而后更进一步延伸至内脏痛(如阑尾炎、胃脘痛)乃至非疼痛性病症(如慢性咳嗽、气喘)。长期的临床实践证实,浮针的主要作用标识为肌肉细胞,因此其适应症可被广义地归纳为与骨骼肌、平滑肌或心肌功能失衡相关的「肌肉相关疾病」(muscle-related disorders)。

操作特点与研究优势

/ MYOLOGY

浮针疗法具备数项显著的临床特征,包括即时的临床反应,在多数案例中,即时效果可于两分钟内观察到;高度的可重复性,确保了治疗效果的稳定与可预期性;优异的安全性,因其针刺层次表浅,不涉及深层组织、神经或重要血管,且作为非药物疗法,完全规避了药物相关的副作用风险;以及极低的疼痛感知,鉴于皮下组织的感觉神经末梢分布较少,患者在治疗过程中通常仅有轻微的针刺感。

上述特点赋予了浮针疗法在科学研究领域的独特优势。其单一的刺激层次(皮下)、明确的治疗标的(患肌)以及即时的疗效反馈,高度符合科学研究所推崇的「KISS原则」(Keep It Simple, Stupid),此一特性有助于简化研究中的干扰变因,从而更清晰地阐明治疗手段与临床结果之间的因果关系。与此同时,其高度安全性与微创微痛的属性,亦使其完全符合临床试验及动物实验的伦理规范。

疼痛缓解的潜在细胞机制

/ MYOLOGY

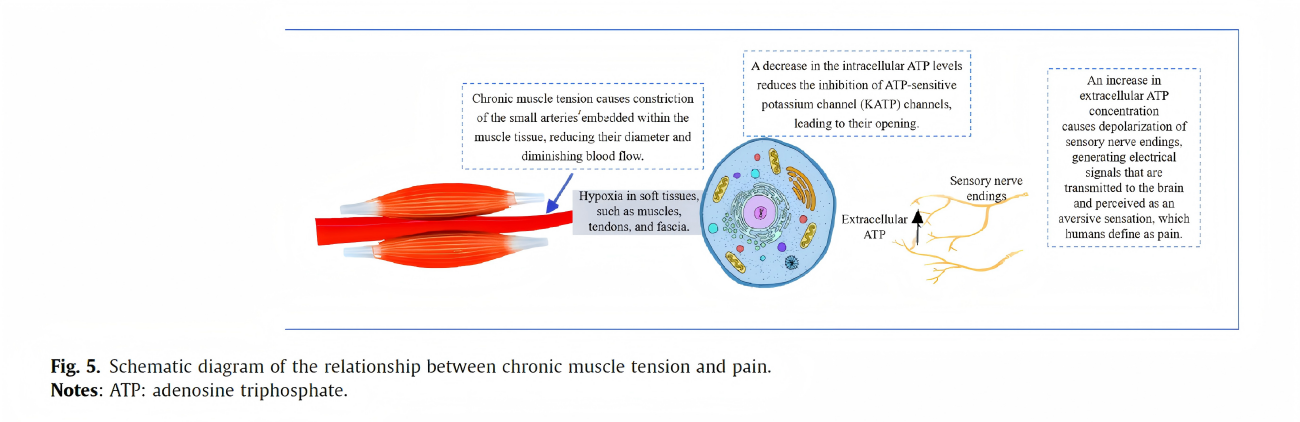

符仲华老师阐明浮针疗法其潜在细胞生物学机转,提出一套以肌肉细胞为核心的完整假说。此一机转始于浮针的「扫散」手法,透过机械性刺激直接解除「患肌」的慢性紧张状态。当肌肉组织得以松弛,其对周围微小动脉的物理性压迫随之解除,促使局部血液灌流恢复,进而改善组织的缺血与缺氧 (ischemia and hypoxia) 状况。充足的氧气供应能够保护肌肉细胞内的粒线体,使其免于因缺氧而引发功能障碍,从而中止了细胞内部三磷酸腺苷 (ATP) 的病理性外泄。最终,由于作为「危险信号分子」的细胞外ATP浓度下降,感觉神经末梢上的P2X3受体便不再被激活,疼痛信号的生成与传导因而从源头被阻断。

总体而论,浮针疗法是透过改善局部组织缺氧此一「病因」以根除疼痛,此一机转与麻醉药物(阻断神经传导)及非类固醇消炎药(抑制发炎介质)等仅是缓解「症状」的方式,存在本质上的区别。

前景与展望

/ MYOLOGY

基于前述的理论与实践基础,该论文对浮针疗法的未来发展提出了四点展望。

首先,提出建立「肌病学科」(Myology Department) 的倡议,期望能借此整合中西医学理论,并提升医学界与公众对于肌肉健康的重视。

其次,主张应透过严谨的科学研究,持续进行治疗工具与方法的创新,使其朝向更安全、高效及微创的方向发展。

再者,建议积极引进新兴科技,例如人工智慧 (AI),以辅助临床诊断与治疗决策,从而提升整体医疗效率并促进此疗法的普及化。

最后,本文亦倡导学术界应致力于对「肌肉紧张—组织缺氧—疼痛」的完整生理路径,进行更深入的机制研究,此举或能为开发具备更高安全性与靶向性的新型药物提供新的思路。

结论

/ MYOLOGY

符仲华老师在文章中对浮针疗法的渊源与临床实践进行了阐述,并从细胞生物学的视角,分析其最可能的治疗机转。本文主张,浮针疗法在疼痛管理领域具备巨大潜力,并对中医药的现代化及为全球健康作出贡献具有重要意义。

吴俊昌 浮针Ⅰ段

亚洲大学附属医院中医部主治医师

(台湾)中国医药大学中医所硕士

(台湾)中国医药大学针灸研究所博士候选人

周立伟 浮针Ⅳ段

世界中医药学会联合会浮针专业委员会副会长

中国针灸学会浮针专业委员会副主任委员

台湾浮针医学会理事长

(台湾)中国医药大学物理治疗学系暨复健科学

硕士班教授暨主任

(台湾)亚洲大学附属医院副院长暨复健部主任