肌肉学建立的主要思路主要源自浮针医学的临床诊疗。其与大多数外治疗法的基础和临床书籍很不一样,为什么呢,或因为本书作者这些年走过的路与纯体制内学者很不一样,思考亦很不一样。近几十年来,针灸学科在教材针灸之外,实际上还是很有改变的。不过,耐人寻味的是,这些改变并非主由体制内专家推动,例如,董氏奇穴、针刀、腹针等发明人均在体制之外,甚至风行欧美的干针(dry needling)也在一定程度上影响到针灸临床。

第一部分 漫长探索:从针灸学到肌肉学

“肌肉学”?一听名称,估计大多数人都会觉得作者应该是从事基础医学研究的,至少从事现代医学临床的。可了解我的人都知道我的专业与其相距甚远,即使博士阶段研究疼痛生理,也与肌肉毫不相干。本节给大家介绍一下我这个针灸从业者创立《肌肉学》的原因。

一.从教材针灸到浮针

我的本科、硕士阶段都是针灸专业,学的是教材针灸的一些知识和观点:阴阳、五行、经络、腧穴、子午流注等等。请注意,我这里说的是“教材针灸”,是指我当年学的且至今绝大部分没有太大变化的教科书内容,专门创造一个词汇来界定这部分针灸学内容,为的是表达对现代教材的些许失望,也是为把内经等先贤时代的针灸学与我们高等中医药院校教材中的针灸学区分开来。

一个学习“教材针灸”的人,怎么会发明浮针呢?浮针的出现,有必然因素,也有其偶然因素。

必然因素

l 硕士阶段,我的专业方向是刺法灸法学,由于喜好文献,注意到了《黄帝内经》中“引皮乃刺之,以治寒气之浅者也”的“直针刺”;

l 受到腕关节上两寸、踝关节上三寸皮下针刺“腕踝针”的影响;

l 对中医“得气”不合常理现象的反思。

偶然因素

l 多年来用教材针灸方法无法治好网球肘的经历,使我对网球肘的针灸治疗落下了长期心理阴影,1996年6月我在广州增城第一军医大学门诊部治疗一例网球肘时,一反常态,使用局部周围皮下针刺方法,居然大获成功。于是,开启了浮针的历程。实际上,现在回想起来,很多网球肘也很复杂,即使现在的我,用浮针治疗网球肘,也有失败的例子(比如,伴有大量肘关节积液的网球肘)。如果当年那例网球肘病人无效的话,或许现在这个世界上也没有浮针疗法。

l 偶然因素不仅在这种针法发现时起着重要作用,在其后二十多年的发展中也尤为明显,这种事例比比皆是:

要不是当年在第一军医大学南方医院的一位癌痛病人因为担心较粗的针灸针刺痛他,而不肯接受疗效明显的浮针治疗,我就不会花费很多时间和精力研发专用浮针针具;

要不是当年在南方医院惠侨楼会诊时,看到当时还很稀罕的德国贝朗静脉留置针,就不会在多种方法均告失败的情况下,在专用针具的研发上走出一条顺畅之路;

要不是2001年军队出台自主择业的文件,或许就不会迅速转业回南京,就不会经历后来那么多的挫折,也就不会有现在对浮针的认识和现在的进步和影响;

要不是当年在南京新街口刚好看到江苏省中医院对面有一座正在新建的办公楼,而我又不愿意再回到体制内工作,就不会借钱买下一个商铺建立自己的诊所,这个诊所不用任何药物,也不用其他方法,只用浮针看诊,简单而纯粹。正是因为简单纯粹,不受其他因素影响,相当于临床与科研合二为一,因此得出的结论相对靠谱,不仅仅在短短几年的时间里锻炼了自己,也使得来自临床实证的浮针医学理论迅速发展起来;

要不是转业回南京,当年南京市卫生局副局长、针灸前辈柳鹏楠先生劝我考南京大学的博士,或许就没有后来的患肌理论,也就没有这本书;

要不是为了安抚浮针操作时病人的紧张情绪而晃动其肘肩关节等,或许就不能发现再灌注活动的奇妙;

要不是台湾邱雅昌博士建议我改进徒手进针方法,或许现在还没有进针器的出现;

要不是当年假冒伪劣横行,我这个懒散之人是不可能在非常繁忙教学工作之余仅三四个月就完成了《浮针医学纲要》,这本书对后来浮针医学的发展居功至伟。

确实,这些必然因素和偶然因素促成了浮针产生与发展。出于对教材针灸现状的担忧,在后继发展过程中,我们努力避开那些教材针灸中不利于发展的做法,采用下面的这些方法论发展浮针。

1. 理论:简单化、逻辑化

“自然不做徒劳的事,过多则徒劳,简明才是真谛”【艾萨克·牛顿. 自然哲学的数学原理. 重庆出版社,2015年9月第三版,P332】,因为我服膺牛顿的推理规则,所以在浮针医学的发展过程中,我们努力通过实证建立理论体系,理论必须简单化、逻辑化。我们相信天人合一,自然界的一切物理、化学法则在人体上同样适用。既然推拿、拔罐、针灸、针刀等的适应症基本上也是浮针的适应症,对某些感染性、神经坏死等病症这些方法都没办法,那么这些外治方法应该共享一个原理,即,不可能针灸通过调节阴阳起作用,针刀通过松解粘连起作用,推拿通过行气活血起作用,拔罐通过疏风散寒起作用。既然这些方法不同程度地可以治疗很多类型的病痛,这些类型的病痛应该共享一个类同的病理状况,即,不可能治疗腰痛是通过补肾达到目标,而治疗干咳是通过宣肺达到目标。这是浮针发展过程中的一个重要方法论:既然都是外治方法,没有增加或减少人体上任何物质或能量,这些外治方法的治疗原理都应该一致;既然同一种外治方法能够治疗不同类型的病痛,那么这些表面上不同类型的病痛,一定有一个共同的病理基础。

这些年,上述的方法论一直指导着我们的思考、实验,进而提出了患肌理论,我们认为浮针只治疗了一种疾病,肌肉的病,针灸、针刀、推拿、拔罐,也是同样的机理,通过肌而取效。

因此,现在的浮针医学理论清晰,虽然还有很多不清楚的地方,但总体来说,已经得到了大量的临床实践的支持。

2. 科研:确保真实,循序渐进

科研非常非常重要,一门学科要发展,没有科研寸步难行,这种认识几乎所有的专家都有。但现在很多流行的“科研”工作,一部分是按照领导指示做的“作业”,一部分是为了晋升职称或获取学位做的“功课”,这就影响了科研的公正性与可信性,非常可惜。

其实,科研的唯一目标是探索未知,其他目标都必须服从这个目标,否则,做得越多,错误可能越大。为了晋升职称,为了学位,为了“高大上”的结果,一些带水分的实验就出来了,一些跟临床完全不符的“绣花”结果就出来了,造成的结果是:一些人“进步”了,学科没有进步。

我们不能重蹈老路,虽然我们科研还处在萌芽阶段,需要开展的科研工作千头万绪,或受制于资金,或受制于知识结构,或受制于实验条件,等等,很多疑问都还没有解开。读者会在本书中看到很多还没有得到实验证实的临床推理,请大家期待我们,相信我们会不断前进的。

3. 临床:脚踏实地,探索新路

所有的理论与科研都是为了临床服务,从第一次成功治疗网球肘案例开始,我们对浮针适应症的每一次拓展都小心谨慎,担心自己说了大话。现在回想起来,这个策略是对的,人们本来就对浮针不很理解,如果再言过其实,就很难扭转过来。声誉可以小,但不能坏。

一开始对浮针的不理解是很正常的,因为:1. 浮针与教材针灸又区别很大,人们对教材针灸的成见会成倍地移植到浮针上来,且发明人大部分时间都在体制外;2. 西医临床的固有理论和套路已经深深地影响人们,例如,骨刺致痛说,上肢麻木的主要原因是颈神经根受到压迫等等,人们很难一下子接受浮针可以取效;3. 我们的科研数据、图片还没有拿出来,有些地方还有经验主义的痕迹。

一开始不信任不要紧,一开始信任后来不信任就覆水难收了。因此,我们每扩展一步,都小心谨慎,深恐失去患者的信任、浮针界的风气不正、学者们鄙视疏远。

浮针的临床诊断与传统的中西医都有所区别,与现在通行的中西医诊断名称也不甚相符,因此,我们要不断探索新路,本书也是这个探索路上的一个努力。

二.从痛点到MTrP

一开始,浮针直对痛点治疗,有时有效,有时没效,但确实已经比教材针灸的疗效好了,其时已经满足。虽然只到了一个小山丘,自己以为已经登顶,风景已经完美。于是,开始授课。1999年就已经获批为“全军继续医学教育一类项目”,举办解放军浮针疗法学习班。1999年9月到2000年4月,在加拿大温哥华讲授浮针,还得到当地一些中文媒体的宣传报道(图0-1-1)。现在想起来,当时的时机真的很不成熟。当时浮针的情况,就相当于在一个大金矿旁边捡到一个小金块。当年心想痛点就是病变位置,治疗就必须针对它。现在回想起来,感觉当时考虑的特别不成熟,思想简单不够充分,造成这种情况的原因大概是: 1. 受针灸阿是穴影响;2. 受封闭疗法影响;3. 第一例浮针治疗网球肘(针尖对着痛点)的成功。这些因素让我们当时误以为,痛点就是病变部位。

图1 温哥华中文媒体2000年1月前后的宣传报道

后来我离开广州,转业回到南京。2003年考上南京大学,专业方向是“疼痛的生理和病理”。南京大学当时有个政策,博士答辩前,理科专业必须发表两篇SCI论文。于是,我逼着自己花费大量时间阅读英文文献。一开始茫无头绪,甚至紧随一些SCI针灸论文做实验,发现很多结果根本不能重复,浪费了不少时间。不过,现在回想起来,那个阶段的投入与付出还是非常有意义的,对后来浮针医学的发展具有导向性影响。其中,主要有两个研究方向引起了我的兴趣与极大关注。

1. 以Langevin女士(Helene Langevin, M.D.)为首的针刺后皮下疏松结缔组织形态学变化及其生物信号传导的电生理学研究。当年Langevin女士还在Vermont州立大学工作,后来又到位于波士顿的哈佛大学一家医院从事研究工作,现在是美国国立卫生院(the National Institutes of Health, NIH)下属的国立补充和替代医学中心主任(the National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH)。那时候几乎Langevin所有论文我都精读(一个人一辈子总会有几位学者对你的科研生涯产生很大影响,硕士阶段,韩济生院士的所有论文我都追踪,虽然没有师生名分,但确实学到很多,无论是学识上的,还是精神上的)。Langevin的工作给了我很大信心,知道皮下层是个被人们遗忘了的有很大作用的组织,我们的临床工作早于Langevin,虽然现在我对Langevin的研究工作并不是百分之百赞同,但我认为Langevin从研究得气后的形态学变化入手的开创性工作对针灸学的研究思路和针灸学的发展方向有很大作用。

2. 以 Dr. Janet G. Travell、David G.Simons为首的开创者们对肌筋膜疼痛(myofascial Pain)的研究。Travell出生在纽约,是当年全美国少有的几位杰出女医生之一,曾成功解除当时还是参议员后来成为总统的肯尼迪的顽固腰痛,1961-1965在白宫当医务主管,她开拓了肌筋膜疼痛的研究领域。Simons作为一名医生,年轻时在美国空军工作,是个中校,后来了解到Travell的工作,把后半生都投入到肌筋膜疼痛的临床治疗与研究中,在加州长滩的一个医疗中心工作(VA Medical Center, Long beach, California)。关于肌筋膜疼痛,对我影响最大的是洪章仁教授。洪教授是美国加州大学电生理研究专家,Simons与其亦师亦友(图0-1-2),退休后回到台湾,在台湾几个大学兼职。洪教授对台湾康复学界具有很大影响,培养了一大批肌筋膜疼痛研究专家。洪教授他们的工作对浮针医学影响非常大,尤其是能量危机学说给了我非常好的启迪,从此缺血的重要性才被我注意到。

回过头来看,实在要感谢南京大学,让我打开了思路,找到了方向。可以说,如果没有洪教授他们的杰出工作,或许浮针很难走到今天这一步。任何进步都是站在巨人肩膀上取得的,此言非虚。

图2 洪章仁教授(左二)、David G.Simons(左三)与友人在加州合影

在肌筋膜疼痛的研究中,有一组词汇非常重要:myofascial trigger point(肌筋膜触发点,通常简写为MTrP)。

MTrP,或由于肌电生理的变化,造成受累肌某些局限小区或局限点较其它区域更敏感,在外界较轻的压力下即可激发出疼痛。虽然常常被大多数医学工作者忽略,但对于疼痛研究来说,尤其是在非药物治疗疼痛的领域内,MTrP是个非常重要的概念,其重要性不仅体现在浮针以及其他疗法的临床诊治,也体现在疼痛等机理方面的探索研究。

MTrP是浮针医学历史上是一个重要的里程碑,其重要性在《浮针疗法治疗疼痛手册》(人民卫生出版社,2011年版)中展现得淋漓尽致。

认识、理解MTrP并将之成功引入浮针界具有重大意义:

从此,浮针坚定地走上了科学实证之路;

暂时离开阴阳五行、经络腧穴的限制,使得我们中医人能够从另外一个角度审视中医;

有关MTrP的众多实验与相关理论为我们的发展打下了科学基础,也为今后的发展方向提供了很好的思路。

三.从MTrP到患肌

MTrP在数年来的大规模浮针临床使用中,我们发现MTrP对于浮针临床并非最佳,与我们的临床相差甚远,因为:

1.MTrP是myofascial trigger point的简称,其中Myofascial(肌筋膜)这个词用得太宽泛,myo-是肌肉的意思,fascia有筋膜、肌腱、韧带、骨膜等意思。在我们的临床上,发现几乎所有的病理性紧张部位都在肌腹,而不在其他部位。如果肌腱或者髂胫束等出现病理性紧张,也都是由于与之相连或一体的肌肉的肌腹长时间收缩造成的;

2.Trigger(激发,扳机)一词在浮针临床上没有意义,只是在实验中才能反应出“激发”的特征,对于临床医生,该词没有意义;

3.Point 是“点”的意思,实际上,在临床,手下不是“点”的感觉,往往是片状、带状、圆状、柱状等,没有发现过点状的。

因此,在2014年12月12日通过QQ征集浮针人的意见,最后我们创立了一个新词:患肌(Tightened Muscle)。

图3 浮针人通过QQ群确定患肌名称

“患肌”是至少存在一个MTrP的自发性紧张的肌肉,这种肌肉在神经系统正常且该肌肉放松的状态下,医生触摸到紧僵硬滑等感觉,病人也多有无力疼痛不适等感觉,多有相关的关节活动受限。

一开始仅仅是觉得MTrP不合我们用,需要改变。在患肌这个词汇使用了这么多年之后,才知道“患肌”这一概念的创立是多么幸运、多么有意义的一件事情:

1.患肌,明确了疼痛等疾病的病理学载体,是肌肉而非其他软组织,这非常重要,使得临床上很多以前搞不清的病因病理得以明确。例如:肌腱、韧带等损伤,以前以为可以直接造成疼痛,实际上并非如此,比如:很多肩袖损伤(肩胛下肌、冈上肌、冈下肌、小圆肌等肌腱组织损伤)经常没有症状,甚至还有一个专有名词:Asymptomatic Rotator Cuff Tears(无症状肩袖损伤)(Minagawa H, Yamamoto N, Abe H, Fukuda M, Seki N, Kikuchi K, Kijima H, Itoi E. Prevalence of symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears in the general population: From mass-screening in one village. J Orthop. 2013 Feb 26;10(1):8-12.)。已经明确肌腱损伤均无症状,以前不能理解,自从有了患肌理论,就能理解了,因为真正导致症状的病位是肌腹。

2.患肌理论,不再把病痛看作一个点,而是对应到相关组织的损伤。

3.触摸检查时不再按压或挤捏一个点,大大降低了学习的门槛与时间,因为找“点”难,找“立体”的紧绷组织则容易很多。这样,容易学习、容易进行前后的比较、容易推广。

4.MTrP产生于治疗疼痛的研究中,人们总是去查找压痛,实际上查找压痛可能主要是理论意义,实际操作时,很难依赖压痛,因为压强的大小,压力的方向、压力下方的组织特性都会影响到压痛的数值,因此,其之于慢性疼痛,几乎没有临床意义。有了患肌的概念,不再要求找到压痛点,只要求触摸感觉目标肌肉与对侧同名肌肉或周边肌肉的不同。

1.治疗也不再从一个“点”去琢磨,而是从组织损伤的角度去思考治疗方法。

2.患肌理论第一次以肌肉为中心,从肌肉的角度看待人体的生老病死,给现代医学提供了一个全然不同的视角。

四、被无视的肌肉

我们的思路和处理目标从痛点(阿是穴)到MTrP,再到患肌,经历了巨大的变化。不过,当年我们没有觉得这些变化很大,没有觉得石破天惊,似乎是自然而然的,现在回过头来看,才知道我们是多么幸运,从懵懂无知到一步步发现这个被现代医学所忽略的一块宝藏,一片原野。

是的,确实是一片原野。

现代医学发展到今天,为人类的健康、延年益寿做出了巨大的贡献。全球无数的科研人员每天都在为医学的进步殚精竭虑,用他们的杰出智慧推动人类健康事业的进步。可是,即便如此,还是有很多医学现象没法解释,尤其是中医的很多难以理解的理论和有效临床之间的矛盾,听着像是胡闹,实际却大有用场。

什么是中医理论?中医理论实际是古代先贤为了解释当时的针药之所以有效的各种学说的集合,这些学说包含了阴阳五行等古典哲学、农学、天文学、易学、风水学等内容,当然也包括生活智慧、解剖学知识等,尤其是表面解剖学。这些理论与现代医学所信奉的科学实证完全不同调。可是,中医临床经常很有效啊。现代医学解释不了,又否认不了,临床实在没辙了,让病人去找中医试试。这种现象背后的原因是什么?要了解这个原因,要明确两个前提:1. 中医的有效实践不可抹煞;2. 现代医学的理论探究方法确实可以反复验证的啊。这两个前提明确了,可能只有一个推论:那就是现代医学还有盲区、还有很大不足。“不足”是正常的,世界上没有绝对正确的理论,正确的理论只是在一定范围内正确。那为什么说“很大不足”呢?因为中医临床的有效比比皆是,而现代医学理论与临床常常一筹莫展。这说明一定有一片很大的荒野没有被重视,亟待开垦。

一位中医医者要发现探索现代医学理论与临床的大不足、大不完善,实在是太难太难了,也实在是太不可思议了。我们认为本书是完成这个使命的第一步。预计本书的出版也会受到以前我出版的一些书同样的待遇:不相信、不可能、不关注。但是我还要把这本书写出来,还是有信心最后让大家相信,因为那些原来不相信浮针的人后来都发现我们说的并不是假话。我也同样有信心,现在暂时不相信本书的人今后会信任我们所说。因为这些年的理论与临床研究告诉我们这些都是实实在在的,确实是现代医学的盲区。其实,不通过看我们以前的书、不通过观察浮针的临床、不看微信公众号“浮针大世界”的数千篇原创文章,通过反思、通过分析,也大致可以推断出现代医学这方面确实存在大漏洞,因为:

1.没有肌肉就没有运动,除了支配肌肉的神经或被动运动的骨与关节发生问题外,其他所有影响运动的问题都应当归咎于肌肉;

2.人体唯一可以主动收缩的组织就是肌肉,收缩的时候会影响到其他器官,从而可能产生一系列的问题;

3.肌肉是血流丰富的器官,血流量的变化或血液中成分的变化都应该可以影响到肌肉;

4.疲劳,或源于肌肉使用过多,而疲劳也会影响到心情,从而导致情绪的变化。

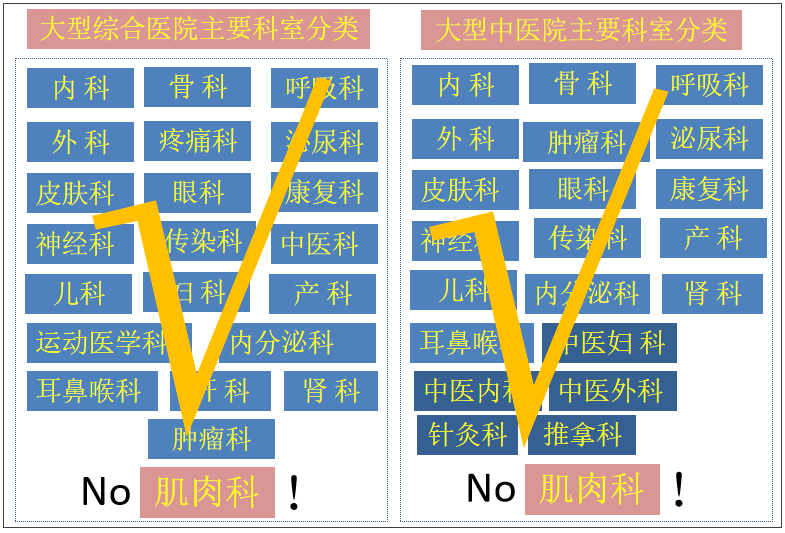

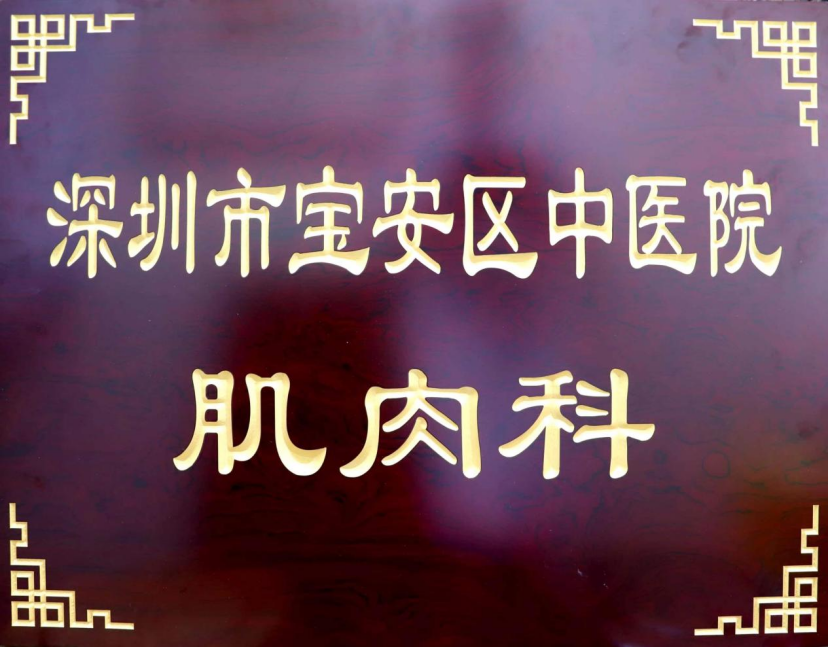

上述观点可以说是有关肌肉的病理规律,是我们长期临床经验的总结,也是我们从生理学或病理生理学中推理出来的。肌肉在日常生活中的地位无以复加,当然也在人类的疾病谱中占据重要位置,但是,现代医学并没有充分重视肌肉的病理状态,似乎影响广泛的肌肉是个劳动模范,只会干活,不易生病。这种对肌肉的忽视无处不在,最直观的表现就是各大医院不设肌肉科(图0-1-4),虽然医院内科室设置已经细致得不能再细致了。

图4 各科设置

经过这些年大量临床实践和理论研究,我们觉得现在是时候该建立“肌肉学”了,因为:

1. 现有的医学理论对肌肉的生理、生化等基础知识研究得不多,尤其是相对于神经、骨骼的研究投入而言,非常缺乏;

2. 大量的临床病症实际上都是患肌导致的,但因为没有“肌肉学”的概念,没有用肌肉学的思维去思考,导致错误诊断、错误治疗;

3. 有些疾病,比如强直性脊柱炎,是通过肌肉发生的(见第九章),我们以往的研究,并没有重视,致使我们丧失很多更有效的治疗思路与方法;

4. 临床上已经有大量治疗肌肉病症的方法,例如,推拿、针灸、理疗等,甚至一些中药西药也可能是通过肌肉起作用的,但因为没有肌肉学的概念,理论常常混杂,临床效应也难以最优化。

因此,无论是机理研究、预防、临床诊断、治疗、康复等都亟待肌肉学的出现。

第二部分 肌肉学的定义和意义

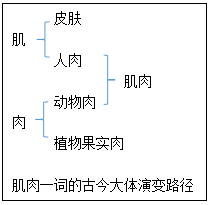

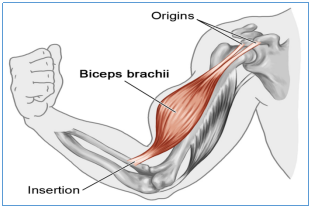

![]() 先谈“肌肉”的“肌”。《说文解字》认为“肌”本意为“肉”,如,“面黄肌瘦”,《汉书·卷七四·丙吉传》:“介之推割肌以存君”。“肌”还可引申为皮肤,如,《文选·宋玉·登徒子好色赋》:“肌如白雪”。《西游记·第七二回》:“佳人洗处冰肌滑,涤荡尘烦玉体新”。

先谈“肌肉”的“肌”。《说文解字》认为“肌”本意为“肉”,如,“面黄肌瘦”,《汉书·卷七四·丙吉传》:“介之推割肌以存君”。“肌”还可引申为皮肤,如,《文选·宋玉·登徒子好色赋》:“肌如白雪”。《西游记·第七二回》:“佳人洗处冰肌滑,涤荡尘烦玉体新”。

![]()

![]() 再谈“肌肉”的“肉”。《说文解字》认为“肉”指的是“鸟兽之肉”,有时也指蔬果除去皮核的部分,如,宋·沈括《梦溪笔谈·卷二四·杂志一》:“閩中荔枝,核有小如丁香者,多肉而甘”。

再谈“肌肉”的“肉”。《说文解字》认为“肉”指的是“鸟兽之肉”,有时也指蔬果除去皮核的部分,如,宋·沈括《梦溪笔谈·卷二四·杂志一》:“閩中荔枝,核有小如丁香者,多肉而甘”。

再谈“肌肉”,《说文解字》中很明确,把“肌”和“肉”解释得很清楚:“人曰肌,鸟兽曰肉,此其分别也”。不过,也经常合用,如,《素问·平人气象论》:“脏真濡于脾,脾藏肌肉之气也”,《素问·痿论》:“脾主身之肌肉”。

图5 肌肉两字在《说文解字》中的写法

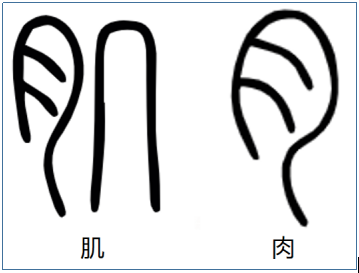

“肌肉”的英语是muscle,源自拉丁语musculus,字面意思是a little mouse(一只小老鼠)。之所以这么叫,或由于肱二头肌的形状与运动类似于一伸一缩活动中的老鼠。有意思的是,希腊语亦类似,mys既是“老鼠”又是“肌肉”。这也是肌肉的医学英语前缀写作“myo-”的原因。

图6 动来动去的肱二头肌像只老鼠

现在,我们谈谈肌肉学。

肌肉学是一门崭新的学科,是研究肌肉及其相关毗邻组织的解剖、生理、生化、病理等多学科交叉融合的科学,包含有肌肉生理学、肌肉生化学、肌肉病理学、肌肉治疗学、肌肉康复学等内容。

英文Muscleology和Myology比较相近,Musculogy一般多出现在体育界,Myology则较多应用于学术界,维基百科(http://en.wikipedia.org/wiki/Myology)这样解释myology: “Myology is the study of the muscular system, including the study of the structure, function and diseases of muscle. The muscular system consists of skeletal muscle, which contracts to move or position parts of the body (e.g., the bones that articulate at joints), smooth and cardiac muscle that propels, expels or controls the flow of fluids and contained substance(肌肉学是研究肌肉系统的学科,包括肌肉结构、功能和疾病的研究。 肌肉系统由骨骼肌、平滑肌和心肌组成。骨骼肌通过收缩来移动或安置、保持身体的某些部位(如关节处的骨骼),平滑肌和心肌推动、排出或控制体内的流体和物质 )”。在https://www.dictionary.com也有专门的解释(图0-2-3)。

图7 myology的含义在经典词典中的解释

因此,我们认为myology这个词较为合适,能够表达肌肉学的含义。搜索亚马逊,没有发现myology专著,只有关于按摩或颜面肌肉的科普书籍(图0-2-4),也就是说,西方还没有形成真正的肌肉学,至少在大学教材中还没有肌肉学。

图8 西方关于myology的科普书籍

因此,我们现在建立肌肉学,虽然肯定尚不完善,但意义还是相当大的:

1.为临床医学提供新视角

临床上,肌肉既是一个受病器官或组织,也是一个导致其他器官产生病变的致病器官或组织。肌肉学的建立可以促进学者们重视肌肉,从肌肉的视角去理解人体的生理、病理,能够更好的解决诸多临床问题。

2.逐渐理顺相关临床诊断

现代医学中有很多疾病的诊断分类繁多,初学者只能死记硬背,但若从肌肉的生理病理角度去理解、去建构,就不会造成大家莫衷一是。例如,慢性膝关节病痛的诊断分类复杂,云里雾里,即使经验丰富的医生亦对那些看似有理的病名难以鉴别,或缘于大家不清楚膝关节慢性疼痛的病因病理。若是从肌肉的角度,便可以执简驭繁,将众多类别的膝关节疼痛归结为肌肉的病变。

3.促进康复医学的发展

康复医学包含康复基础医学和康复临床医学。

康复基础医学包括运动学、神经生理学、人体发育学、残疾学和治疗学等基本理论。实际上,真正让组织修复主要赖于细胞的内环境,内环境稳态会受到血循环的调节影响,而正常血循环的维持则需要相关肌肉的参与,因此,肌肉学才是康复医学的基础。

康复临床医学包括康复诊断学(功能评定)和康复治疗学等,皆赖于肌肉学的参与和发展。

从肌肉学的角度出发,有助于更好的认识、指导康复医学临床实践,推动康复医学的发展。

4.促进中西医结合

肌肉学是中西医结合的很好位点,我们在2018年提出了气血新论,即中医学所说的气约等于肌肉的功能,将传统中医的气与现代医学的肌肉链接起来,让中西医双方能够读懂对方。肌肉学的建立可以更加促进中西医融合发展,让传统医学在新时代脚踏实地,让现代医学在新时代趟出新路。

5.为大众保健养生提供新思路

肌肉是生命的重要支撑,是人体生老病死的重要保障,肌肉强大则健康、长寿,肌肉衰弱则虚弱、疾病丛生,肌肉学的建立,可促进社会各界重视肌肉,去锻炼、保养肌肉,让身体更健康、社会更阳光,而不是一味地服用保健品,甚至相信超自然力量等养生保健误区。

6.节省医保资金

因为肌肉学的缺位,本因肌肉所导致的病痛,被当代医学误以为是其他组织伤害造成的,导致大量的小病大治、疾病误治,导致社会资源的极大浪费,造成医保资金的不足等。如腰椎间盘突出症、膝关节疼痛等,被认为是骨骼、椎间盘等问题,多行手术治疗,但实质上绝大部分是由于肌肉致病,改善患肌即可治愈,无须做手术,可节约大量的医疗资金。

第三部分 肌肉学的发展

一.肌肉科的建立

通过二十多年的浮针排他性治疗,我们认识到:很多慢性疾病的产生和转归都与肌肉相关。因为肌肉参与到人体的各个系统的活动中,所以肌肉生病表现出来的症状也就非常复杂,可以表现为哮喘等呼吸系统病症,可以表现为漏尿等泌尿系统病症,可以表现为耳鸣突发性耳聋等五官科病症,甚至可以影响供血产生股骨头坏死和冷症等病症。

因为对肌肉病症的忽视,临床上把很多肌肉病痛当作是其他器官或组织的病痛,比如,大多数的腰椎间盘突出症,绝大多数的颈椎病,绝大多数的膝关节慢性病痛,部分的胃肠道病痛,甚至输尿管结石等等。这些病痛因为没有及时的正确的认识,医生们以为是骨头的问题、是神经的问题,是炎症的问题,是结石的问题,所以开出一些不必要的检查,使用不必要的手术,造成国家医保经费的浪费,造成无数的治疗后的副作用困扰病人。实在可惜。

幸好,我们的一些兼具中西医知识,善于思考整理的专家们破解了很多临床难题,逐渐认识到肌肉为患的一些规律,找到一些很有特点的中西医治疗手段去对付这些肌肉自发性紧张所造成的病症。

为了让广大患者了解肌肉病痛,也为了提醒同行们注意,符所长为首的团队们近十年来一直想建立肌肉科,终于在深圳宝安区卫健委的大力支持下,7月28日在深圳宝安中医院(集团)挂出了第一个科室牌。

这个肌肉科的门牌,看似一小步,或许就是医学进步的一大步。

图9 肌肉科第一次挂牌

到2025年2月,肌肉科已经在全国十八家大中医院挂牌成立。分别是:

1.广东深圳市宝安中医院,成立于2023年7月28日,代表:张清松

2.四川峨眉山市中医院,成于2023年9月4日,代表:张敏

3.河南安阳市第三人民医院,成立于2023年10月16日,代表:杨利民

4.河北邯郸市中西医结合医院,成立于2023年10月16日,代表:朱好松

5.江苏南京市中医院,成立于2023年10月26日,代表:陆瑾

6.山东聊城市人民医院脑科医院,成立于2023年12月22日,代表:焦春杰

7.河北邯郸市曲周县中医院,成立于2023年12月22日,代表:张金燕

8.安徽蚌埠医科大学第二附属医院,成立于2023年12月29日,代表:胡正喜

9.山东临沂市中医医院,成立于2023年12月30日,代表:马凤金

10.安徽中国科学技术大学医院,成立于2024年1月17日,代表:马树田

11.河南新乡医学院第三附属医院,成立于2024年4月27日,代表:毛光兰

12.河北武安市中医院,成立于2024年6月15日,代表:王伟

13.重庆医科大学附属永川医院,成立于2024年7月13日,代表马坤龙

14.广东广州市第十二人民医院,成立于2024年9月30日,代表:孙玉芝

15.湖南中医药高等专科学校附属第一医院(湖南省直中医医院),成立于2024年10月20日,代表:肖斌斌

16.山东龙口市中医医院,成立于2024年10月23日,代表:孙娇

17.河南西华县人民医院,成立于2024年11月25日,代表:冯恺

18.四川达州市中西医结合医院,成立于2025年1月6日,代表:秦赫

二.第一本肌肉学专著出版

2023年10月,第一本肌肉学专著《肌肉学概要》在人民卫生出版社出版,这是肌肉学的奠基之作。这本专著的出版,标志着肌肉学正式登上历史舞台。

图10 肌肉学概要封面

三.第一个肌肉学学术组织成立

2024年11月15日首家肌肉学专业委员会在江苏省针灸学会的关怀和指导下,在南京古南都饭店成立。肌肉学首倡人符仲华博士当选主任委员,陆瑾等7位当选副主任委员,施娟娟等27位当选常务委员,131人当选专委会委员。肌肉学是被众多医学专家都遗忘的一片沃土,对其重要性认识不足。本次肌肉学专委会的成立,让喜爱肌肉学的同仁们有了一个新的平台,有了进一步发展的基石。

图11 部分委员和江苏省针灸学会会长夏有兵教授等领导合影

四.第一个肌肉学实验室成立

2024年11月30日,在广州中医药大学针灸康复临床医学院建院四十周年院庆之际,肌肉学实验室在会议活动上正式揭牌。由学校领导、学院师生以及各界来宾共同见证。揭牌仪式结束后,肌肉学实验室主任符仲华与广东省浮针专业委员会的成员进行了合影,纪念这一历史性时刻。肌肉学实验室(以下简称为“实验室”)的成立,标志着在肌肉学(Myology)领域的研究迈上了新的台阶。

图12 肌肉学实验室揭牌